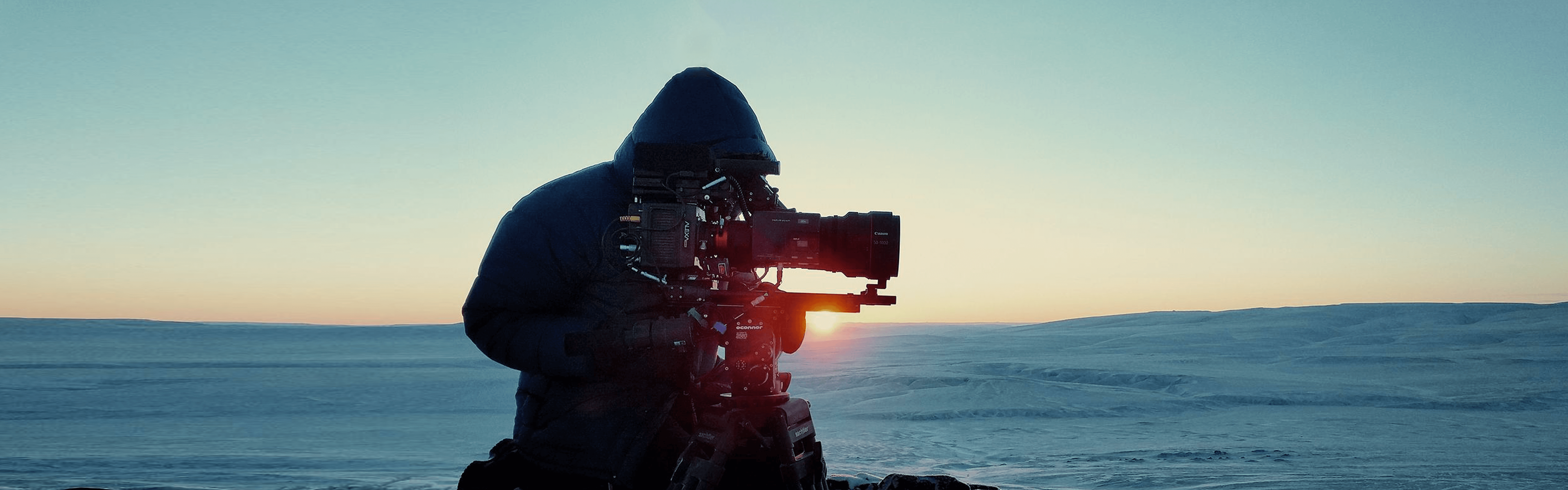

跨越镜海的叙事者:海外视频拍摄的艺术与挑战

日期:2025-03-26 | 人气: 次

在数字时代,视频内容已成为全球沟通的通用语言。当拍摄的舞台从熟悉的家乡扩展到异国他乡,视频创作便获得了一种独特的魔力,同时也面临着前所未有的挑战。海外视频拍摄不仅是一次创作过程,更是一场文化探索与自我发现的旅程。

一、前期筹备:构建跨文化拍摄的基石

成功的海外视频拍摄始于周密的准备工作。拍摄者需要深入研究目的地国家的文化习俗、法律法规和拍摄许可要求。在日本拍摄街头场景可能需要事先申请许可,而在中东国家则需特别注意宗教场所的拍摄禁忌。

器材准备同样需要精心考量。国际航班行李限制、不同国家的电压标准(110V或220V)、特殊气候条件(如热带潮湿或沙漠干燥)都会影响器材选择。专业拍摄团队通常会选择模块化器材箱,便于运输和保护贵重设备。

拍摄许可就像是国际拍摄的签证,"资深旅行纪录片导演李明哲分享道,"我曾因在巴黎圣母院前未经许可使用稳定器拍摄而被制止,这教会了我尊重当地规则的重要性。"

二、跨文化沟通:镜头内外的对话艺术

海外拍摄最迷人的部分莫过于与当地人的互动。建立信任是获取真实画面的关键。在印度乡村拍摄时,一个简单的问候手势可能比专业设备更能打开沟通之门;在拉丁美洲,分享一杯马黛茶可能成为进入社区生活的通行证。

语言障碍常是海外拍摄的挑战,但也是创造独特视角的机会。在越南的一次拍摄中,语言不通迫使摄影师王思远更依赖视觉语言,最终创作出一部以影像为主导的静默短片,反而获得了国际奖项。

当地向导和翻译不只是语言桥梁,更是文化解码器。他们能帮助识别那些容易被外来者忽视的社会细微差别,比如在保守社区中哪些拍摄角度可能被视为冒犯,或者在特定场合应该使用怎样的沟通方式。

三、创意适应:将挑战转化为叙事优势

海外拍摄中的意外常常成为最珍贵的创作素材。突发的暴雨可能打乱拍摄计划,但也可能提供意想不到的戏剧性光线;设备故障可能迫使拍摄者采用更简约的方式,反而获得更真实的画面。

文化差异本身就是丰富的叙事素材。在摩洛哥集市拍摄时,中国摄影师陈默最初对商贩们热情的"推销表演"感到不适,后来却将这种文化碰撞转化为短片的核心主题,探讨了不同文化中的商业礼仪和人际边界。

"最糟糕的情况往往产生最好的故事,"探险类视频博主张凯文回忆道,"在秘鲁因高原反应而虚弱的经历,后来成为我视频中最打动人心的片段,因为它展现了旅行的真实面貌。"

四、后期制作:跨越文化的叙事缝合

海外拍摄的素材往往承载着复杂的文化信息,后期制作时需要特别注意避免文化误读。一段在印度拍摄的街头争吵画面,可能只是日常交流方式,却容易被不熟悉该文化的观众误解为冲突事件。

音乐选择尤其需要文化敏感性。使用不当的传统音乐可能造成冒犯,或传递错误的情感基调。越来越多的创作者选择与当地音乐人合作,既保证了文化准确性,也为作品增添了真实性。

字幕和旁白撰写需要考虑文化背景差异。一个在当地人看来平常的习俗,可能需要为国际观众提供背景说明;而某些幽默或双关语可能在翻译中失去效果,需要寻找等效表达。

五、伦理考量:负责任地讲述他者故事

海外视频拍摄者肩负着重要的伦理责任。拍摄贫困社区的影像时,是展现苦难以唤起关注,还是尊重被摄者的尊严?记录传统文化仪式时,是完整呈现以保存遗产,还是保护某些神圣环节的私密性?

知情同意原则在跨文化环境中更为复杂。在坦桑尼亚拍摄马赛部落时,摄影师刘芳发现当地人对"版权"概念完全陌生,她最终发展出一套基于互惠原则的同意流程,包括用当地语言详细解释视频用途,并提供社区所需的实用回报。

长期影响同样需要考虑。一段爆红的旅游视频可能改变一个宁静小镇的命运,带来经济效益,也可能导致过度旅游和环境破坏。负责任的创作者会思考自己作品可能引发的连锁反应。

结语:镜头作为跨文化理解的桥梁

海外视频拍摄本质上是一种文化翻译行为。当一位中国拍摄者在意大利托斯卡纳记录老葡萄农的生活,或是一位巴西导演在东京拍摄都市孤独感时,他们不仅是内容的创造者,更是文化的诠释者。

真正的海外视频杰作往往诞生于创作者放下预设、拥抱不确定性的时刻。它要求拍摄者既保持专业眼光,又怀有学习者的谦逊;既能规划周密,又能灵活适应。最终,这些跨越国界的影像不仅拓展了我们的视觉版图,更拓宽了我们理解世界的方式。

在这个图像泛滥的时代,有深度的海外视频作品提醒我们:镜头不仅是记录工具,更是连接不同文化的桥梁。当拍摄者以尊重和好奇之心踏入异国土地,他们带回的不仅是美丽的画面,更是跨越文化鸿沟的理解与共鸣。